Monte de regulaciones

La actividad forestal se desarrolla bajo una normativa extensa y en permanente actualización desde su creación. Actores en el sector reclaman procesos más claros y ágiles, además de una “ventanilla única” que evite duplicaciones y demoras.

Quien quiere forestar un campo consulta a Rosina Aldabalde ‒o a alguno de sus colegas‒. Ella es ingeniera agrónoma forestal, consultora de proyectos forestales y ambientales, y su trabajo, explica, implica tener que conocer “toda la legislación” vinculada al tema. El desafío es que esta ha cambiado y que la normativa está llena de recovecos.

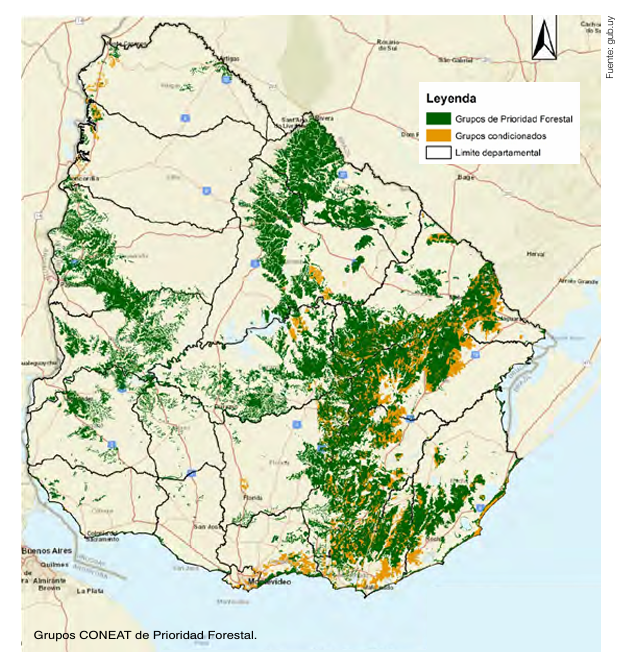

“Tengo que saber todas las potenciales restricciones, que no pasan solo por analizar básicamente los tipos de suelo como era antes. Ahora, además de considerar la prioridad y/o aptitud forestal, por supuesto, hay que considerar los tipos de ecosistemas y formas de conservación, porcentajes de forestación en las cuencas, cuestiones de impacto visual, presencia de valores culturales y patrimoniales y además tener en cuenta las directrices departamentales”, ilustra Aldabalde. “Algunos criterios se superponen de manera contradictoria ya que, por ejemplo, hay lugares donde existen suelos de prioridad forestal pero eso solo no habilita a la forestación, ya que si es una zona considerada de prioridad de conservación será necesaria la presentación de estudios de los ecosistemas”.

Es poco común que una actividad productiva esté regida desde sus orígenes por un marco normativo. En general lo que sucede es que mientras un sector o industria va creciendo, casi en paralelo este se va regulando. Pero ese no es el caso de la actividad forestal en Uruguay. “La creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal” son señalados como objetivos de la Ley Forestal de 1987 que, junto a sus decretos reglamentarios, establece normas y órganos de control para la actividad.

“Hasta el día de hoy no existe otro caso de política de Estado con un involucramiento político ni un impacto económico de esta magnitud”, señala el informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), titulado “La producción forestal en Uruguay” y publicado en noviembre de 2023.

NORMATIVA EN CRECIMIENTO

En estos casi 40 años, la normativa se ha ido modificando y sumando controles. Antes, explica Aldabalde ‒profesional con casi 30 años de experiencia en el sector‒, el proyecto que se presentaba ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) implicaba la evaluación de los aspectos desde el punto de vista productivo. Eso cambia a partir de 2005, cuando por decreto se crea el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales. Con él se establece un nuevo marco para las evaluaciones ambientales, que incluye la obligación de solicitar la autorización ambiental previa para proyectos de forestación de 100 o más hectáreas.

En 2021 se realizó otra modificación. Se estableció el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales para predios de entre 40 y 100 hectáreas. Este decreto surgió para actualizar el régimen de aquellas nuevas plantaciones que no estaban sujetas a autorización ambiental. También se realizó un ajuste a la definición de terrenos forestales y se incorporó la exigencia de obtener la Autorización Ambiental Especial para nuevas plantaciones de 100 hectáreas o más que no hubieran estado sujetas a una Autorización Ambiental Previa.

La última modificación se da en enero de este año con el Decreto 3/25 que modifica el Decreto del 2021, entre otras cosas, para definir el concepto de nuevas plantaciones y modificar los plazos en las Autorizaciones Ambientales Especiales (suelos con uso forestal previo).

“Para mí está bien que haya regulaciones ambientales, pero los criterios tienen que estar claros y al intervenir varios organismos se empezó a complicar a nivel burocrático. Es importante resaltar la diferencia de criterios entre las diferentes intendencias y las inconsistencias de criterios empleados a nivel nacional con los departamentales”, explica Aldabalde.

Al día de hoy, para forestar un predio es necesario presentar el proyecto y recibir la autorización del Ministerio de Ambiente (desde su Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental ‒Dinacea‒), el MGAP (específicamente, de la Dirección General Forestal) y la intendencia correspondiente. Todo esto, dependiendo del tamaño del proyecto -entre otras cosas- puede llevar varios meses.

El gerente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), Miguel Helou, califica a esta normativa como “la más exigente y más extensa; sustancialmente superior a la de cualquier otro sector, actividad agropecuaria o agroindustrial”.

En ese sentido, uno de los reclamos más fuertes del rubro forestal es el de una “ventanilla única” que reciba toda la documentación necesaria y luego la derive a las diferentes instituciones competentes. “Venimos reclamando una ventanilla única para todo esto y a partir de ella empezar a seguir las instancias que correspondan y no tener que estar duplicando o multiplicando, en ocasiones varias veces, la misma presentación de documentos”, afirma Helou.

¿MÁS O MENOS CONTROLES?

Al extenderse en el tiempo e involucrar a diferentes profesionales, como especialistas en suelos, biólogos y hasta arqueólogos, el trámite de los permisos puede implicar un costo alto para los empresarios forestales. Algunas compañías con operaciones de gran porte muchas veces cuentan con técnicos dentro de su staff para no tener que contratar especialistas para cada proyecto, amortizando así los costos.

Sin embargo, en el caso de empresas más chicas o de productores rurales que quieren incorporar la forestación a sus sistemas productivos, estas barreras pueden resultar prohibitivas. Un atraso en una de las vías ‒la Dinacea es señalada como la más inflexible por ambos entrevistados‒ puede resultar en multas o recargos por parte de diferentes proveedores, como viveros, por ejemplo.

“Si los procesos fueran más rápidos, todo ocurriría antes en el tiempo y por ende tendríamos más valor agregado y más valor económico, más empleo. La multiplicación y, a veces, la duplicación de trámites es un costo incremental”, argumenta Helou. “Ciertas empresas o inversores tienen capacidades técnicas y económicas para soportar procesos más extensos y más intensivos. Eso queda a favor de empresas que tienen un porte y una capacidad de soportar equipos especializados y una espalda para invertir y poder esperar esos tiempos. Esto juega en contra de productores o inversores más pequeños que quisieran entrar en la actividad”, dice el gerente de la gremial.

“La regulación es necesaria”, agrega Aldabalde, “en algunos aspectos resulta excesiva, según el caso. Están las empresas grandes, por un lado, que pueden solventar una cantidad de estudios; y por el otro, los productores chicos, a los que no se les debería exigir tantos estudios”.

Poner estos temas sobre la mesa no implica necesariamente que el sector bregue por menos controles, sino por una simplificación de los procesos y una unificación de criterios entre los tres organismos reguladores. Esto con el objetivo de evitar la duplicación ‒o el triplicado‒ de los documentos a presentar.

“Es bastante complejo. Estoy de acuerdo con la regulación ‒y sobre todo con una regulación ambiental‒. Lo que sí veo es falta de claridad en los criterios, a lo que se le suma la variabilidad de trámites a presentar dependiendo del tamaño del proyecto, si es una nueva plantación o una reforestación, si tuvo Autorización Ambiental Previa o no y las diferentes combinaciones de situaciones que se presentan en una forestación donde puede haber diferentes fechas de plantación y reforestación, presentándose situaciones donde no está claro que tipo de trámite hay que realizar”, señala Aldabalde.

SELLO INTERNACIONAL

Helou, por su parte, remarca que el 90% de los bosques productivos del Uruguay cuentan con las certificaciones internacionales FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), que incluyen estándares rigurosos y auditorías externas.

Para el gerente de la SPF la regulación que impone el sector público muchas veces “se superpone con certificaciones que nosotros tomamos de manera voluntaria, que lo que tratan de mostrarle al mundo entero ‒a través de un sello reconocido a nivel global respaldado en ciencia e incumbentes que tienen una agenda clara de protección‒ es que quien obtiene ese sello está desarrollando su actividad primaria, industrial, logística, de manera sostenible en esas dimensiones. Cuesta ver aspectos en los que nos esté faltando regulación”.

Para Helou, incluso, existe potencial en la complementariedad entre los requisitos públicos y las certificaciones internacionales. “Invitamos a que el regulador local vea qué potenciales sinergias hay entre esos dos mundos que nos regulan. Estos sellos tienen un complemento que considero es muy interesante para cualquier regulador: el hecho de que todas las normas de certificación son auditadas anualmente por auditores externos independientes que van al campo a verificar el cumplimiento de todo aquello que decimos que estamos haciendo”, sostiene el representante de la SPF.

En definitiva, la actividad forestal uruguaya ha evolucionado considerablemente desde la ley de 1987, incorporan do controles que buscan proteger el patrimonio nacional mientras se desarrolla un sector productivo exitoso. Sin embargo, esta evolución también ha generado procesos complejos que impactan de manera diferente según el tamaño del productor. La clave, según los actores del sector, no está en desregular sino en generar eficiencias: una ventanilla única, procesos digitalizados y criterios unificados que permitan mantener los controles ambientales sin convertir cada plantación en una odisea administrativa.

SUPREMACÍA DEL PAPEL

Más allá de que hay quienes cuestionan que los procesos pueden ser simplificados, o incluso eliminados trabajando en sinergia con certificadores internacionales, otra oportunidad de mejora es la digitalización de los archivos. En entrevista con Forestal, el nuevo director de la Dirección General Forestal (DGF), Gastón Martínez, aseguró que el organismo está trabajando en un proceso de digitalización de alrededor de 6.000 carpetas y espera completarlo en el plazo de un año. De la mano de la sugerencia de una “ventanilla única”, el gerente de la Sociedad de Productores Forestales, Miguel Helou, afirma que sería positivo para el sector que la digitalización de los procesos resulte en un portal en el que se pueda dar seguimiento a los proyectos y saber su estadio, si es necesario presentar nueva documentación y cuánto se va a extender en el tiempo.